2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。

日本で最初の公立の総合植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。

このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

4月が見頃の植物たち

4月になると、さまざまな植物が一気に咲き出します。

(アカヤシオ)

園内歩道沿いには、レンギョウ、クサボケ、サンシュユ、など。生態園では、アカヤシオ、ヤマアイ、ハナイカダ、クマガイソウ、ミヤマウグイスカグラ、シロヤマブキ、ヒイラギナンテン、などの開花が見られます。

(ヤマアイ)

フクシア展

観覧温室では、球根ベゴニア展に続いて、フクシア展が開催されます。

フクシア(アカバナ科フクシア属)は、もともと日本の野生植物ではありません。

その仲間は世界に110種ほど知られているのですが、そのほとんどが南半球に分布しています。そんなフクシアが、今から4千万年以上前に、現在は北半球の北方系植物であるミズタマソウ属と分かれています。分かれた場所は分かりませんが、南にフクシアが、北にミズタマソウが生息しています。私は見たことがないのですが、植物生態園にミズマタソウが見つかることがあるそうです。

フクシアの花が咲くとハチドリと呼ばれる小さな小鳥が蜜を吸いにやってきて、ついでに花粉を運んでくれます。運ばれた花粉が他の花の雌しべの先端について受粉し、その後受精が進むと、丸く膨らんだ果実ができます。果実は液果で、その中にたくさんの種子がつくられます。果実が熟して赤黒くなると、果肉を鳥に食べられますが、消化されない種子が鳥とともに遠くへ運ばれ糞となって排出されます。観覧温室内には10種のフクシアの原種がみられます。その花をみたときには、遠いアンデスの山々でフクシアにさまざまな鳥やってくる様子を想像してみて下さい。

フクシアには古くからたくさんの園芸品種がつくられ、その数は2万以上とも言われますが、誰も本当の数を知りません。フクシア展では52品種が展示されます。

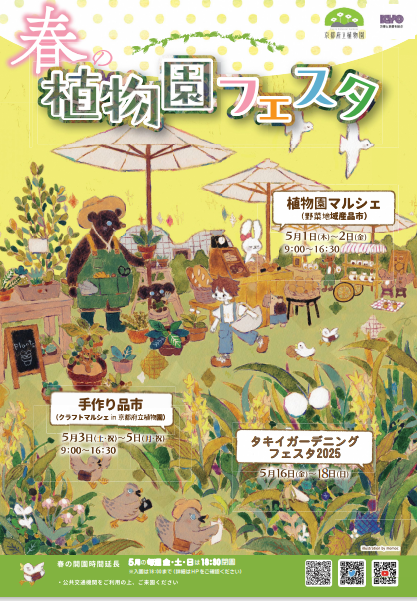

春の植物園フェスタ 5月1日~

戸部 博 京都府立植物園 園長

1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。

文/戸部 博

【画像】京都府立植物園