KBS京都で放送中の『きょうと経済テラス「キュンと!」』。

今回は、2025年1月24日(金)に放送された『お茶ビズ』コーナーから、“ビジネスで使えるお茶のマナー”をご紹介します。

主に茶道関係の書籍を出版している『淡交社』の社長で、茶人でもある伊住公一朗さんがKBS京都・相埜裕樹アナウンサーに伝授してくださいます!

伊住公一朗さんとは?

京都市北区にある『淡交社』。社長の伊住公一朗さんは千利休の子孫でもあります。ビジネスや実生活にも役立つ茶室でのマナーを教えていただきましたよ!

今回のテーマは、ビジネスでも役立つ! 千利休の子孫から学ぶ「冬のお茶室やお庭のしつらえ」

冬のお庭の姿

冬になるとお庭に『敷松葉』が敷き詰められます。『敷松葉』によって庭の木々や苔を霜や凍結から守る意味もありますし、お庭は茶室に入るまでの精神を落ち着け、自然との一体感を味わうための空間でもあります。苔と敷松葉の色の対比も素敵ですね。

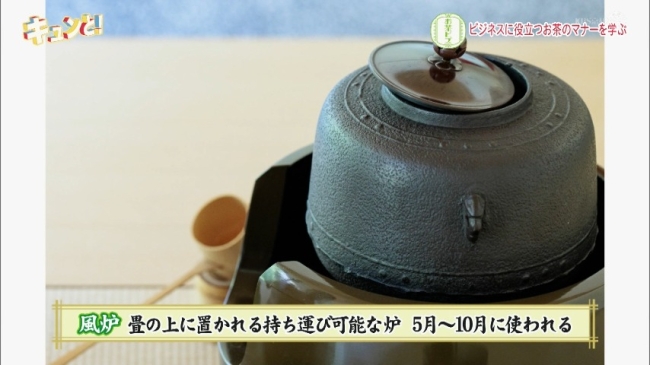

炉と風炉の違い

茶道では、釜を置いて湯を沸かす『炉』を用います。炉の中には、灰や炭が入っています。『炉』は季節によって置く場所や形が異なるんです。

夏は『風炉』と呼ばれる形になり、5月~10月に使われます。『風炉』は持ち運びできるため、熱い炭をお客様からできるだけ遠く離れた場所に移すことも出来ます。

一方、『炉』は11月~4月に使われる道具で、畳の下に備え付けられている小さな囲炉裏のことを言います。床の間に近い場所に設置されることが多くお客様を暖かく迎えるため近いところにあります。

また、お客が暖をとれるように冬ならではの道具もあります。

まず『火鉢』は、待合に置かれ部屋を暖めます。外から来たお客様はこれで暖をとります。

大人数で使う『火鉢』に対して、『手炙り』は一人ずつ使用します。茶室などに置かれ、アーチ状の部分に手を置き温まります。

今月の言葉

今月の言葉は『夏は涼しく冬は暖かに』です。

今と違って空調などなかった頃は、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせるように様々な工夫を凝らしたと言われています。夏の時期は路地に打ち水をしたり、涼しげなお茶菓子を出したりしていました。一方、冬であれば火鉢や手炙りを用意し、相手を慮る工夫をします。

暑さ、寒さの配慮もさることながら、ビジネスにおいては先々を見据えて先手を打ったり、相手がどのようなことを求めているのか察することが、人間関係や仕事にも活かされるでしょう。

文/きょうとくらす編集部

【画像・参考】

※この記事は、2025年1月24日(金)放送時点の情報です。