KBS京都で放送中の『きょうとDays』。

今回は、2025年6月12日(木)に放送された『ふるさと Days』コーナーから、織物産業が盛んな与謝野町に古くから伝わる伝統的な織物「藤布(ふじふ)」をご紹介します。

古の伝統織物「丹後の藤布」

古来より、稲の豊作を祈る儀式に使われてきた「藤」。

丹後地方で最も古い祭礼といわれる宮津市の『元伊勢籠神社(もといせこのじんじゃ)』の「葵祭」はかつて「藤祭」と呼ばれていました。

京都市内で行われる「葵祭」では、祭員が冠に「葵の葉」を付けるのに対し、こちらでは、繁栄の象徴である豊受大神ゆかりの「藤の花」が使われています。

京都府北部、丹後ちりめんなど織物の産地として知られる『与謝野町』。

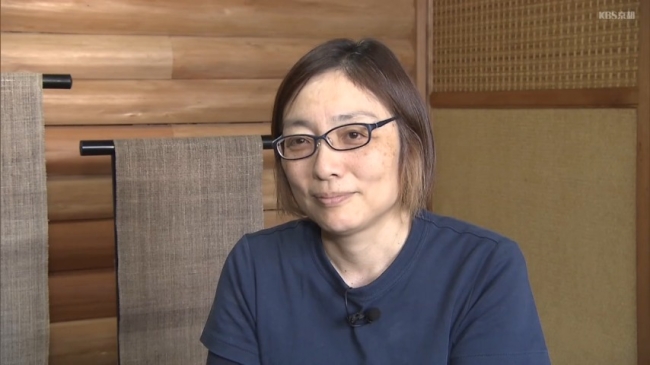

小西さんは、藤を使った織物=藤布(ふじふ)を織る全国でも数少ない藤織の技術を受け継ぐ職人です。

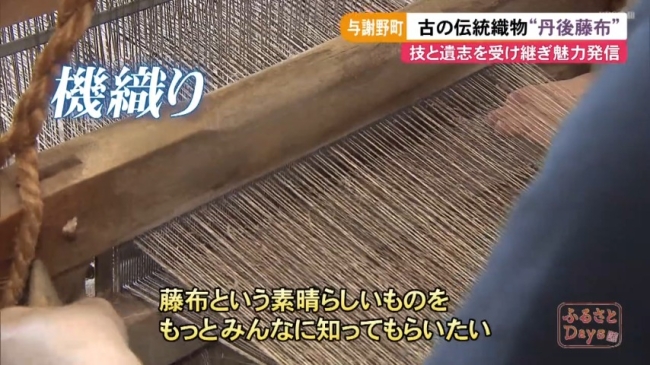

「藤布」は、糸状にした藤のつるを織り込んだもので、その歴史は古く、日本最古の歴史書「古事記」に記されるなど、少なくとも1300年以上前から続く、伝統的な自然布です。

外皮と芯を取りのぞいた「アラソ」と呼ばれる原料をしっかり乾燥させ、水に浸して柔らかくした後、木灰と石灰を入れ、4時間じっくり炊いていきます。

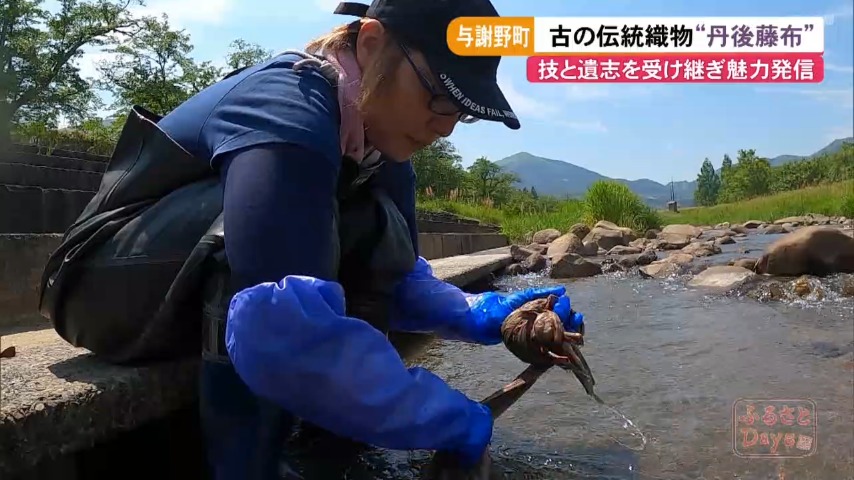

その後、「藤こぎ」という炊いた藤の不純物を取るため、炊きあげた「アラソ」を川の水で洗い流していきます。

「アラソ」の状態を見ながら、機械に頼らず、人の手と目で丁寧に作業を進めていきます。理想の糸に仕上げるため、手間を惜しまない小西さん。

米ぬかを溶かした湯に浸し、乾燥させる「熨斗入れ」。

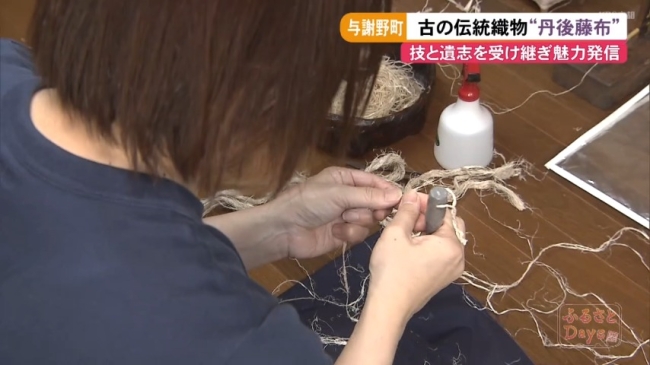

そして、繊維を裂いて、結び目を作らずに撚り繋ぎ、一本の糸にするのが「藤績み(ふじうみ)」です。

耐久性に優れた「藤布」は、かつて日本各地で漁具や夏服などに用いられ重宝されましたが、麻や綿の普及が進み、昭和初期には、その技術は途絶えたと考えられてきました。

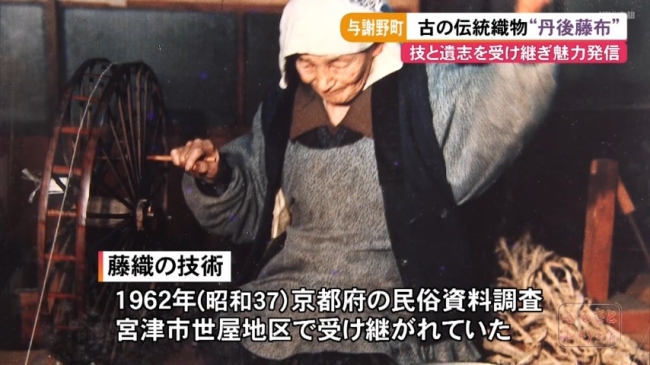

しかし、1962年の民俗資料調査で、現在の宮津市の山間部にある世屋地区で「藤織」が受け継がれていることが分かりました。

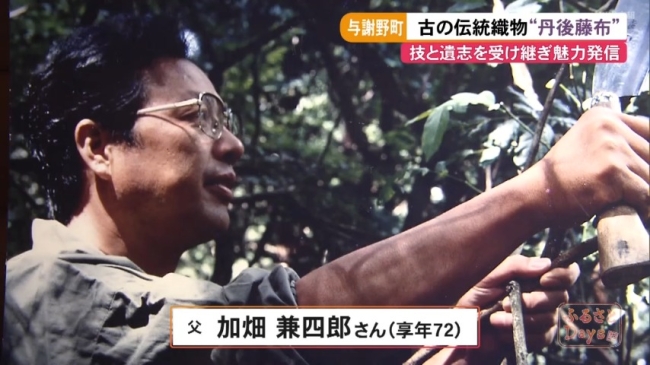

与謝野町で織物業を営んでいた小西さんの父・加畑兼四郎さんは、世屋の人たちから「藤織」の技術を教わっていたと小西さんは振り返ります。

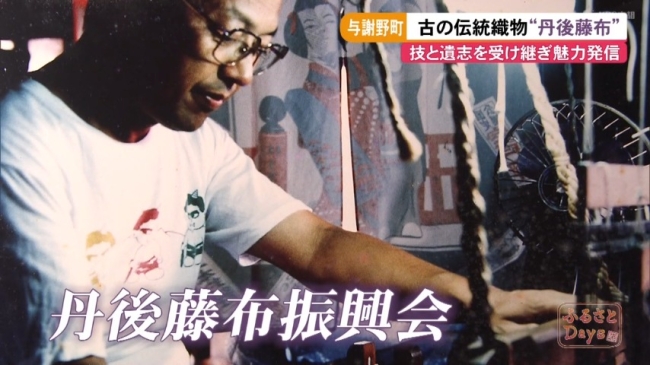

「藤布」に魅了され、その技術を習得した兼四郎さんは、丹後藤布振興会を設立。2001年には、京都府の「京もの指定工芸品」に加わり、「藤布」の魅力を全国に広めていこうとした矢先でした。

小西さんは当時、織物とは違う道を考えていましたが、病に侵されながらも、「藤布」と向き合う父の姿に心を打たれ、この世界に飛び込みました。

連綿と伝え継がれてきた「藤織」の技術を継承して15年。

小西さんの胸には、駆け出しの頃の心境とはまた違った思いが湧いてきているといいます。

小西「父の跡を継がなければいけない。これを絶やしてはいけないという思いでやりました。今は藤布という素晴らしいものをもっとみんなに知ってもらいたい―。」

京都府の未来の伝統産業を担う若手職人「京もの認定工芸士」にも認定された小西さん。

全国の伝統的な工芸品を集めた展示販売会に「藤布」を出品するなど、その魅力を広めることにも力を注いでいます。

織物の街『与謝野』で織られた「藤布」の良さを一人でも多くの人に知ってもらうために、小西さんは自らの願いと、父から託された思いを指先に込め、「藤布」を織り成します。

番組動画はこちら

文/KBS京都

【画像・参考】きょうとDays(毎週月~金曜日17:35~18:00) – KBS京都

※この記事は、2025年6月12日(木)放送時点の情報です。詳しくは、施設・店舗へお問い合わせください。